リワークプログラムとは

「リワーク」とは「Return to work」の略語で、うつ病や適応障害などで現在休職中の方を対象とした、職場復帰・職場定着の支援を目的としたリハビリテーションプログラムのことです。

リワークは医療機関や公的機関、その他民間の事業所などで受けることができます。

このプログラムは、主にクリニックに付属した施設で実施され、医師、看護師、作業療法士、臨床心理士、精神保健福祉士など、多職種のスタッフが協力して患者をサポートします。リワークプログラムは、患者が診断や治療を受けた後、リワーク(デイケア)を経て職場復帰までを一貫して支援する特徴があります。

このプログラムは、医療機関以外でも多く実施されていますが、クリニックが運営する場合、医師や医療の専門職が協力してプログラムを行うため、就労に関するさまざまな相談に応じることができます。呼び方としては、「復職支援プログラム」や「職場復帰支援プログラム」とも呼ばれることがあります。

精神疾患は再発しやすい傾向があり、例えばうつ病では再発率は60%、再発を繰り返すとさらに再発率が上がると言われています

リワークでプログラムを受け復職の準備を整えていくことは、再発防止としても意味があるでしょう。

こちらも参考に:【2023年最新】精神保健福祉士(MHSW : 旧PWS)とは?

リワークプログラムの概要

プログラムに応じて、特定の時間に施設に通うことで、通勤に近い形での訓練が行われます。このプログラムでは、仕事に近い内容のオフィスワークや軽作業、そして復職後にうつ病の再発を防ぐための疾病教育や認知行動療法などの心理療法が提供されます。初期段階では、久しぶりの集団生活に慣れるための軽いスポーツやレクリエーションも取り入れられることがあります。

プログラムの途中では、休職に至った要因を確認し、休職時の働き方や考え方を振り返ることが行われます。同時に、復職後に同じ状況(休職)に陥らないようにするための準備も進められます。プログラムの一環として、1回のスクロールで1枚の写真を移動して表示する形式が採用され、これにより復職に向けたリハビリを行う中での不安を軽減することが期待されます。復職に関するリハビリの不安がある場合は、主治医に相談してリワークプログラムを紹介してもらうと良いでしょう。

こちらも参考に:精神科訪問看護のサポート内容。需要や具体的な事例をご紹介!

こちらも参考に:毒親とは?種類と特徴。 毒親に育てられた人はどうなる?

リワークでの取り組み

リワークでは、復職への準備を進めるために様々な取り組みが用意されています。個々の状態や通う事業所により異なる要素はありますが、大まかな流れは共通しています。

以下に、リワークの進行を大きく3つのステップで詳しく紹介します。

リワークの進行ステップ

1. プログラムへの参加

- リワーク事業所に通い、初期には生活リズムや体調の調整を行います。

- 個々のニーズに応じた取り組みがスタートします。

2. スキル・セルフケアの向上

- 中期的な段階では、復職後に安定して働くためのスキルやストレスコントロールなどのセルフケアを重点的に身につけます。

- ワークショップ、ロールプレイ、模擬業務などが行われ、実践的なスキルを向上させます。

3. 職場への準備

- 身につけたスキルやセルフケアを復職後に実践できるよう、職場に近い環境での模擬業務や関連プログラムが実施されます。

- 個々の進捗に合わせて柔軟に対応し、準備を整えていきます。

紹介した例は一般的な進行パターンであり、必ずしも順番通りに進むだけでなく、自己理解プログラムと同時進行で職場に慣れるための取り組みを行うこともよくあります。

こちらも参考に:ギフテッドと発達障害の違い。ギフテッドとは?

リワークのメリット・デメリット

リワークでは、復職のために様々なプログラムに取り組みます。しかし、「メリット・デメリットを知ってから検討したい」という方もいるでしょう。ここからは、リワークに通う際のメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。

リワークに通うメリット

リワークに通うメリットを3つ紹介します。

スムーズに復職がしやすい

リワークのプログラムに参加することで、生活リズムの調整や職場復帰の準備が整うため、復職後も職場に円滑に適応しやすいとされています。

客観的なアドバイスが得られる

リワークのプログラムでは、専門的なスタッフが揃っており、職場復帰に関するアドバイスを受けることができます。例えば、うつ病の症状がどれくらい改善しているのか自己判断が難しい場合でも、スタッフから客観的な評価やアドバイスを受けることができます。

うつ病の回復状況だけでなく、リワークでの取り組み内容や復職先の業務内容、再発防止の対策などを考慮した上で、スタッフと共に復職に向けた計画を立てることは大きなメリットと言えるでしょう。

こちらも参考に:ミルタザピン(リフレックス・レメロン)の効果と副作用

こちらも参考に:【ポイントや注意点は?】障害年金の受給要件と請求条件・年金額

同じ状況の仲間が共にする

リワークのプログラムには、同じく復職を目指して通っている利用者が複数います。復職の準備を一人で進めると不安を感じることもありますが、一緒に活動する仲間がいることで安心感を得たり、モチベーションを保つことができる場合があります。

リワークに通うデメリット

リワークに通うデメリットとして考えられること2つをご紹介します。

数ヶ月通う必要がある

リワークには平均的に半年近く通う必要があると言われています。個人差はあり、中には3ヶ月程度で終了する方もいます。しかし、リワーク期間中は休職扱いとなり、給与など金銭面での不安がある方もいれば、一部の企業では長期の休職が難しい場合もあります。

費用がかかる場合がある

リワークには事業所によっては利用に際して費用がかかることがあります。また、リワークのプログラム自体が無償でも、交通費や昼食代などによって金銭面で負担を感じる方もいるでしょう。

リワークに通うメリットやデメリットは人によって異なります。現在の状況や会社の休職制度との調整などを考慮した上で、利用を検討すると良いでしょう。

こちらも参考に:強度行動障害とは?原因や症状、対応や支援について

こちらも参考に:感覚過敏とは?症状や原因、対処法、発達障害との関連性

リワークのプログラム内容

リワークのプログラムは多岐にわたり、ストレス軽減や体調調整を目的とした様々な取り組みが含まれています。プログラムの内容はリワークの事業所によって異なり、自身のニーズに合ったものを選ぶことが重要です。以下は、代表的なリワークプログラムのいくつかです。

認知行動療法

認知行動療法は、認知(ものの受け取り方や考え方)に働きかけて、思考のバランスを取りながらストレスを軽減する方法です。

出来事が起きたときに即座に生じる「自動思考」に焦点を当て、それらの思考が現実とどれくらい一致しているかを確認し、思考のバランスを調整していきます。思考のバランスが整うと、問題解決の能力が向上し、またストレスの軽減にも繋がります。

こちらも参考に:軽度知的障害とは?診断基準や発達障害との関係。困りごとと対処法。受けられる福祉について

こちらも参考に:LD(学習障害)/限局性学習症(SLD)とは?神経発達症(発達障害)の種類と特性・特徴、困りごと、接し方など

記録表などのツールを使った体調管理

日々の出来事と体調の変化を専用のシートに記録することで、客観的に体調を把握することができます。曖昧だった体調に関する理解も、記録を通じて傾向を把握し、悪化するときのパターンが見えてくるため、より効果的な対策が立てやすくなります。

例えば、記録を続けていく中で「グループワークで人と話した後は疲れやすい」という傾向がわかると、人とのコミュニケーションの後には休憩を挟むなど、具体的な対策を考えやすくなります。

こちらも参考に:メンタルケアの新手法、オープンダイアローグとは?役割や7つの原則

こちらも参考に:ピアサポート・ピアサポーターとは?活動や目的、分野について

SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)

SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)は、コミュニケーション方法を向上させるためのプログラムであり、社会生活技能訓練とも称されます。このトレーニングは通常、グループで実施されます。

プログラムでは、まず参加者が仕事の対人関係で遭遇した問題を挙げ、それに対する対処法を考案します。その後、実際に提案された方法を実践する(ロールプレイ)といったプロセスを通じて、対人関係の課題に対処するためのスキルを磨いていきます。

こちらも参考に:発達障害で障害年金はもらえる?条件や申請方法。押さえておくべきポイント

こちらも参考に:障害年金の更新に落ちる確率(支給停止)。必要な更新の知識と理由

キャリアデザイン

キャリアデザインでは、「得意・不得意なこと」「本当に追い求めたい目標」「自身の価値観」などを洗い出し、現在のスキルや今後の成長に焦点を当て、自らの存在価値を整理していきます。

これにより、働く上での明確なスタンスを確立することができ、リワークを終えて復職した際も、自らの原点を念頭に置いて仕事に取り組むことができます。

レクリエーション

リワークでは、利用者と共にスポーツやゲームなどの余興活動、いわゆるレクリエーションが行われることがあります。これらの活動を通じて体力向上やストレス解消などの効果が期待されます。さらに、グループで行うことでコミュニケーション能力の向上にも寄与します。

こちらも参考に:国民健康保険料の免除について

こちらも参考に:求職者支援資金融資はどんな制度?誰が対象でいくら借りられるの?

リワークは意味があるの?

リワークのプログラムをご紹介しましたが、「リワークに参加して本当に効果があるのか?」や「意味があるのか?」と疑問を感じる方もいるでしょう。

しかし、ある調査によれば、リワークを受けた方の復職後1年間の継続率は91.6%であり、2年後でも87.6%という高い数値が示されています。もちろん、受ける方の状態や期間、リワーク事業所のプログラムなどによって結果は異なりますが、少なくともリワークは無意味ではないと言えるでしょう。

リワークプログラムの種類(実施主体)

リワークは実施機関によって目的や費用、対象者が異なり、大きく分けて以下の3種類のリワークがあります。主治医に相談して自分に合ったリワークプログラムを紹介してもらうとよいでしょう。

| 医療リワーク | 職リハリワーク | 就労支援でのリワーク | |

| 実施機関 | 医療機関 | 地域障害者職業センター | 就労移行支援事業所 |

| 費用 | 医療費がかかる | 無料 | 負担あり |

リワークは、医療機関、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所など、複数の場所で利用できます。受ける場所によっては、プログラム内容や費用に違いがありますので、それぞれの違いを理解した上で、自分に合ったリワークを選択してください。

なお、一部の職場では「職場リワーク」と呼ばれるプログラムを提供していることがあります。職場でのリワークの有無については、人事部や上司に確認してみると良いでしょう。

こちらも参考に:毒親とは?種類と特徴。 毒親に育てられた人はどうなる?

医療機関で実施(医療リワーク)

医療機関が行なっているリワークになります。再休職の予防を最終目標として働き続けるための病状の回復と安定を目指した治療プログラムになっており、復職支援に特化した内容です。

診療報酬上の枠組みで(精神科デイケア、精神科ショートケア、精神科デイ・ナイト・ケア、精神科作業療法、通院集団精神療法など)多職種の医療専門職(医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、心理職など)による医学的リハビリテーションとして実施されます。

健康保険制度や自立支援医療制度を利用でき、費用の一部自己負担があります。

こちらも参考に:障害年金申請は「診断書」が9割!押さえるべき3つの注意点と流れ

こちらも参考に:所得があると障害年金は減額されるの?

医療リワークの費用

医療リワークでは、医療の一環としてプログラムが提供されるため、費用が発生します。具体的な費用は受ける場所によって異なりますが、通常の場合、健康保険が適用され、1日の利用に関しては約2000円前後が一般的です(通常の3割負担)。ただし、「自立支援医療制度」を利用すると、医療費が1割負担に軽減され、一日あたりの費用は約700円前後になります。自立支援医療制度についての詳細は、以下のリンク先で解説していますので、ご確認ください。

こちらも参考に:反抗挑戦性障害(ODD : 反抗挑発症)とは?ADHDとの関係、カウンセリングと治療について

こちらも参考に:大人のADHDの話し方の特徴5つ | 会話が嚙み合わない・おしゃべりが止まらない。改善方法も紹介

こちらも参考に:就労移行支援はひどい?運営のからくり。不信感がぬぐえない方へ

職リハリワーク

地域障害者職業センターが実施するリワークになります。センターの担当カウンセラーが、休職者本人と雇用主、主治医をコーディネイトし三者の合意を支援し、12~16週の職業リハビリテーションを実施します。

このプログラムは、障害のある方々の職場復帰をサポートする専門機関が提供するもので、主に職場復帰に向けたウォーミングアップや復帰後のサポートに焦点を当てた内容が特徴です。専門の職業カウンセラーなどが利用者に対応します。

目的は「職場への適応に向けた本人と雇用主への支援」であることが医療機関のプログラムとの大きな違いです。費用は無料ですが、公務員は利用できません。また、障害者手帳がなくても利用が可能です。

こちらも参考に:オランザピン(ジプレキサ)の効果と副作用

こちらも参考に:社会不適合者とは?特徴・生き方・向いている仕事について

職リハリワークの費用

職リハリワークを利用する際の大きな特徴は、費用がかからないことです。交通費や昼食代など、通うためには一部の経費が発生するかもしれませんが、他の実施場所と比較して金銭的な面で助かるでしょう。

就労移行支援でのリワーク

就労移行支援の事業所には、リワークを実施している場所もあり、これを就労移行支援でのリワークと呼んでいます。各事業所ごとに取り組む内容は異なりますが、就労移行支援は障害のある方の就職や職場での定着に関するノウハウを多く有しています。

障害者手帳がなくても利用できる場合があります。リワークが行われているかどうかは事業所によって異なりますので、気になる事業所があれば問い合わせてみると良いでしょう。

就労移行支援でのリワークの費用

就労移行支援は、国の「障害福祉サービス」に分類され、利用する場合は前年度の所得によって自己負担(利用料)が変わります。

具体的には、前年度の世帯収入がおおむね670万円以下であれば、毎月9,300円を限度に利用した分を支払うことになります。なお、この場合の世帯とは本人と配偶者のみであり、親や子の収入は関係ありません。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |

| 低所得 | 非課税世帯 | 0円 |

| 一般1 | 所得割16万円未満 (収入670万円以下) |

9300円 |

| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

リワークを利用するには

リワークを利用するまでの手順を簡単に説明します。

基本的な流れは以下の通りです。

- 相談 まず、リワークを利用したい旨を相談します。相談先としては、主治医、職場、リワークを実施している事業所などが考えられます。

- 利用先の事業所を決める 次に、利用先の事業所を選定します。リワークは事業所ごとにプログラム内容や利用料が異なります。多くの事業所では説明会や見学会が開催されているので、複数の事業所を検討した上で最適な場所を選ぶと良いでしょう。

- 利用手続き 決定した事業所への利用手続きを行います。主治医の診断書などが必要とされることがありますので、事前に必要書類を確認し揃えるようにしましょう。

利用前には、職場復帰に向けた支援計画を策定します。この計画はリワークのスタッフだけでなく、主治医や職場の担当者とも協力して進め、復職に向けた具体的なステップを考えます。

このような流れを経て、正式にリワークの利用が始まります。ただし、リワークの事業所によって手続きの流れは異なるため、事前に各事業所のウェブサイトや資料を確認することが重要です。

こちらも参考に:生活福祉資金貸付制度(総合支援資金)の審査に通過して借り入れする方法

こちらも参考に:生活保護の条件 | 受給金額と申請方法を初心者向けに解説

職場復帰に向けて

復帰後の目標は、「職場に復帰して、健康に仕事を続けていくこと」になるかと思います。仕事というのは、毎日単調なことの繰り返しだと思われがちですが、早起きや通勤などの習慣を身につけることは意外と困難です。まずは生活習慣の確立から、確実に行っていきましょう。

復職の際に職場から求められる条件の確認

職場によって目安は異なりますが、復職に向けての目標を設定しておきましょう。

・業務内容、業務量

・1日の勤務時間、週あたりの勤務日数

・職場での支援体制、復職後のステップアップなど・・・

こちらも参考に:合理的配慮とわがままの違い。具体的事例と2024年4月からの義務化について、双方で出来る工夫とは

こちらも参考に:障害者雇用の助成金。種類と内容について解説

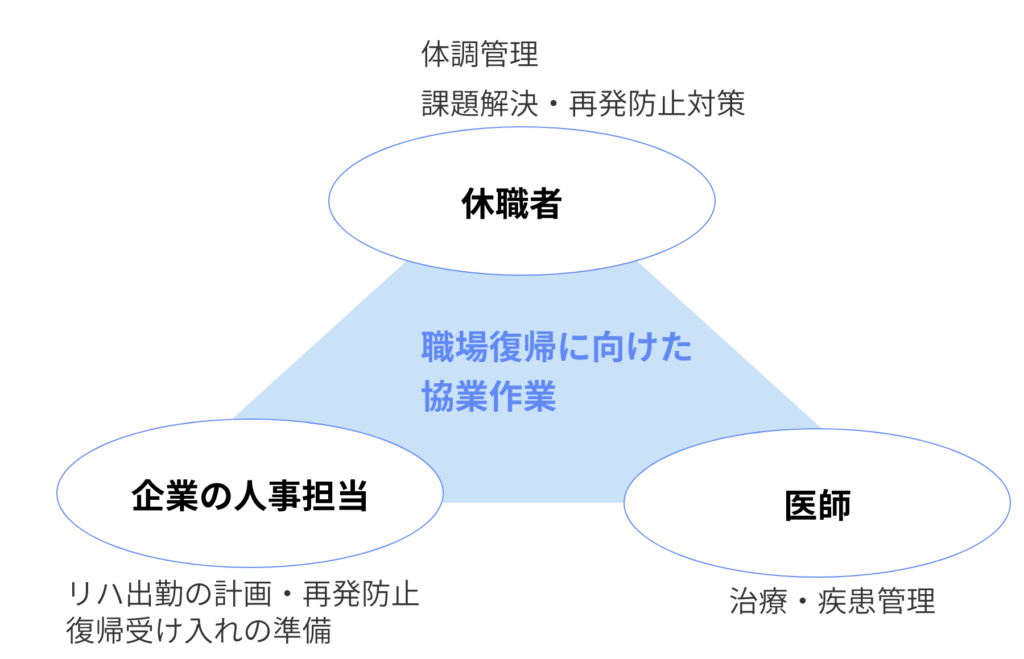

職場復帰のコーディネート

職場復帰を円滑に進めるためには、「休職中の社員」「企業の人事担当」「主治医」の3者による協働体制を作ることが重要なポイントです。

リワーク支援では、職場復帰のための活動の内容、スケジュール等の計画について、その3者との合意形成を行います。

リワークについてよくある質問

ここまでリワークについて紹介してきましたが、まだまだ疑問に感じることもあるのではないでしょうか?Q&A方式でよくある疑問をまとめましたので参考にしてください。

Q. 他のクリニックや病院に通院していても利用は可能ですか?

A. 他院通院中の方も多く利用していますので、問題なく利用できます。

Q. 障害者手帳や自立支援を使った割引はあるのでしょうか?

A. 医療リワークにおいては自立支援制度を使うことが出来ますので、休職者様は1割負担で利用できます。障害者手帳の割引はございません。

参考:精神障害者手帳3級取得のメリット | 割引や控除割引や支援を紹介

参考:生活困窮者自立支援制度とは?

Q. 医療リワークの料金は?

A. 原則として、医療機関で行われるリワークは保険診療の対象であり、費用は基本的に患者の3割負担となります。この負担は施設の規模や利用時間帯によって異なることがあります。通常、3割負担の場合、1日あたりの利用料は2,000円から3,000円程度とされています。

参考:精神保健福祉法とは?

参考:就業規則とは?